2025-09-30

作者: 来源:平顶山日报

点击量:9

山河记忆——寻访抗战老兵|104岁刘贝:前线电波筑防线 抗战烽火献青春

苏文太生前照片

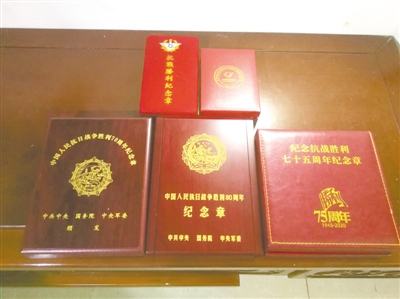

刘贝获颁的纪念章

刘贝与大儿媳李萍

□本报记者 王辉 文/图

1921年9月,刘贝出生在叶县任店镇后营村。1942年,刘贝在本村参加国民革命军,先后从事后勤与通信工作。抗战烽火中,她与丈夫苏文太结为连理,亲历了豫中会战、鄂北豫西会战。9月23日下午,记者在后营村见到了104岁的刘贝。听儿子苏山说是记者,老人笑着说:“啊,山上(叶县人称平顶山)来的客(人)。”

精选饲料 确保牲口健康

据市关爱抗战老兵志愿团队负责人史文召介绍,1942年,河南大旱,百姓生活艰难。国民革命军炮兵第九团(下称炮九团)当时驻防叶县任店镇后营村。为给女儿找条生路,刘贝的父亲托人将女儿送到炮九团从事后勤工作。后经人提亲,刘贝与炮九团通信排排长苏文太结为夫妻。

当时,炮九团的大炮需要马或骡子拉着行军,部队对草料需求量很大。刘贝幼时跟随教书的父亲学习,有文化,部队长官就安排她负责草料的分配管理工作。

荒年粮食奇缺,饿殍遍地。百姓求生不易,只得往上缴军队的草料里掺沙子等杂物应付。牲口吃了这些掺了杂物的草料常常生病,影响军事行动。为此,刘贝与其他后勤兵不得不用簸箕或筛子筛出草料中的杂物,然后进行分配,其辛苦程度不言而喻。忙时,刘贝还要雇请部队驻地附近的妇女协助筛选草料,以确保牲口健康。

这样的工作,刘贝干了两年左右。

战火纷飞 夫妻并肩作战

炮九团先后驻扎在叶县仙台、任店镇等地。1944年5月豫中会战中,刘贝夫妇跟随部队转战至中牟县,之后又开拔到广武县(现荥阳市广武镇)邙山一带与日军作战。

作战期间,炮九团通信排一名男话务员突然不辞而别,刘贝临时顶岗,做过一段总机话务员。在广武县,刘贝被调至通信排,与丈夫苏文太并肩抗日。

一次,刘贝在接转电话中,通话突然中断。苏文太闻讯,立即带领士兵巡查,发现距前线不远处的电话线路被炮弹炸毁。苏文太等人冒着日军炮火重新接通电话线路,恢复了全团的通信联络。

战事紧张时,话务员常常忙得连饭都吃不上,苏文太就从伙夫那里拿一个馒头送过来,让妻子抽空啃一口。

部队的电话总机不大,行军转移时,一个人就可以背走。在邙山一带的一次炮战中,日军的炮弹击中了通信排隐蔽的山洞口。危急时刻,刘贝迅速背起电话总机,与苏文太同骑一匹战马转移至安全地带,保证了全团通信畅通。

半年后,刘贝跟随部队后撤至西峡口参加鄂北豫西会战,之后又撤到西安作战。

返乡务农 勤俭育儿孙

抗战胜利后,炮九团进驻洛阳,其间苏文太染疾病倒,刘贝悉心照料。苏文太康复后,夫妻俩回到了家乡。苏文太在后营村教书,刘贝在村里务农。1980年,苏文太过世,终年67岁。

刘贝的大儿子苏山说,父亲去世后,母亲带领一家老小辛苦度日,白天在生产队劳动,夜晚纺花织布,给一家人做衣服做鞋。记得他上小学二年级时的一个晚上,睡觉前母亲坐在堂屋油灯下摇着纺花车纺线。待他早上五六点醒来,母亲还在坐着纺线。他问母亲:“娘,你一夜没有睡觉?”母亲应道:“睡了,睡一会儿又起来了。”

上世纪八十年代,苏山一家七口要缴纳700多斤(1斤=500克)公粮。为给国家上缴干净的粮食,刘贝花了两天时间将粮食仔细筛了一遍。她说,这都是当年在部队练就的“筛料功夫”。

虽然现在生活条件好了,儿女也争着尽孝,但刘贝依然粗茶淡饭、勤俭节约,一件衣服一穿就是好多年。

前些年,刘贝还能穿针引线缝补衣服,一双袜子烂了,大儿媳李萍给她扔了,她发现后又捡了回来,自己缝补后继续穿。她常对儿孙说:“过去打仗,尸骨堆成山,血水流成河。现在的生活来之不易,是老一辈人用血的代价换来的,应当珍惜呀。”

自2013年始,刘贝受到中华社会救助基金会关爱抗战老兵公益基金生活资助。如今她与儿孙一家八口四世同堂安度晚年。

去年,刘贝的曾孙苏子函应征入伍成为一名光荣的解放军战士。入伍前,刘贝嘱咐苏子函:“去吧,听话,到部队好好干,别想家。要为国家争光,为咱家争光。”

下载附件:

豫公网安备41017202000112号

豫公网安备41017202000112号