用方言诉说乡音乡愁——有感于平顶山地域文化系列丛书

发布时间:

2015-04-13

作者: 来源: 点击量:675

用方言诉说乡音乡愁

翟红果

我喜欢书,听说谁出书,就跟人家讨要。前不久,卫东区地方史志办公室给我送来一套本土语脉的精神大餐——平顶山地域文化系列丛书。我先睹为快,拥有为荣,被久违的乡音乡情包围着、浸染着,沉迷其中,真是那个乐呀!

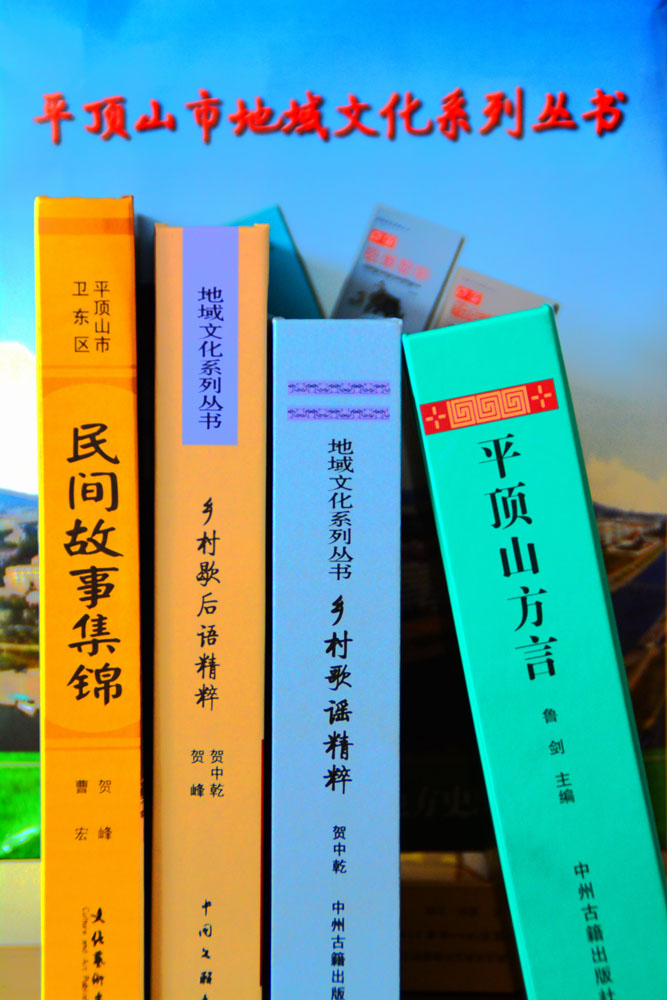

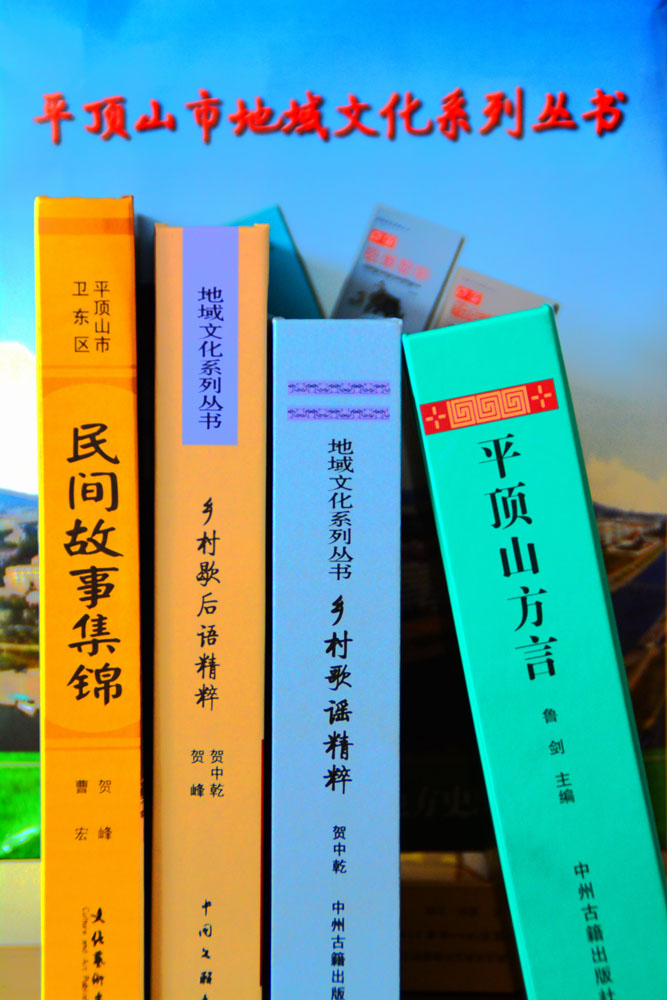

这套丛书由中州古籍出版社和中国文艺出版社出版,共四册:《平顶山方言》《乡村歌谣精粹》《乡村歇后语精粹》和《民间故事集锦》。丛书编排新颖,独具匠心,富有特色。《平顶山方言》采用词典条目体,共收录9339条词汇,每条词汇标有语音和释义,《乡村歇后语精粹》也有释义,两者都按汉语拼音音序排列,还都配有插图,图文并茂,尽最大可能增强生动性、可读性和趣味性,既适应职业研究工作者的需求,又满足一般读者了解平顶山特色风俗文化的欲望。方言、歌谣、歇后语、民间故事,构成一幅极具地方特色的百姓生活风俗画卷,是平顶山悠久文化的重要组成部分,也是卫东区地方史志办公室读志用志、传承文化一项重要成果。

丛书的主编是贺中乾、鲁剑等四人。贺中乾和鲁剑是卫东区地方史志办公室的领导,我很熟悉。虽然他们是下级,但我很尊重崇拜他俩。尤其是贺中乾,拿过教鞭、握过粉笔,教书育人、桃李芬芳。他是省作协会员,是货真价实的散文家,他的家庭是全国“书香之家”。他们思想深刻,是对社会有责任感的文人。他们热爱家乡、深爱故里文化,自讨苦吃,筚路蓝缕,宵衣旰食,花数年功夫,把散传在民间的方言、故事和谚语,机械般不停地搜集、整理、注释。方言这种非物质文化遗产,好多语言根本无法用文字表达,但居然写成书面语言,编成书,以文字的形式记载下来、保护起来,真不容易,难能可贵。他们煞费苦心的勇气与精神令我由衷的钦佩,值得点赞!

方言是什么?方言是一个地方特有的文化符号,是地域生活和文化的口头表达,是一种记忆柜里的珍品。平顶山是一个新兴城市,历史上没有独立建制,从来没有一个传统的优势方言社会群体。建市几十年,虽然有其它方言区,尤其是东北的外来人口,但平顶山没有选择普通话和其它方言作为交际语言,而是经过不断的发展,现辖的鲁山、宝丰、郏县、叶县等不同的地域生活和文化融合聚汇在一起,构成平顶山的方言文化。这个原因很简单,在这里生活的每一个人都把自己的家乡话视为乡音、乡情、乡愁。只要乡音还在,这情感永远代代相传,生生不息。方言如果消亡,乡音会变味,乡愁会无所依托。在他乡异域,乡音如一根奇妙的纽带,维系着人们和家乡的情感。只要听到纯正的家乡的话,就仿佛回到故乡;回到老家,那最熟悉家乡话的亲切感难以言喻。每当我们在他乡遇到家乡人,说起家乡话,心中都会涌动着一种对家乡温馨的情感,亲切感油然而生,正所谓“老乡见老乡,两眼泪汪汪。”这就是方言的美丽使然,更是方言的魅力使然。

庄稼地的方言是一笔巨大财富,它饱含着很多民俗知识,反映着社会的变化和发展。把这些知识捡起来、串起来、喊出去,可触摸到老百姓的智慧和创造。这里有数数不清的动植物,有充满灵性和神秘的乡村的人居环境。比如:蝉叫“马叽鸟”;蛇叫“长虫”,蝙蝠叫“盐憋唬”,向日葵叫“绕子葵”;客厅叫“当门”、卧室叫“里薄儿”、厨房叫“灶火”。这里有着社会变迁发展的影子。每个年代总会有一些特有的词语,多少年以后,你再说到这个词时,就会想起当年的某个场景。比如:说到“大门儿嗲(dia)孤堆着吃饭”,就会想起几十年前的民情市井。上世纪六七十年代穷人当家做主,一个“穷”字挂在嘴边。“穷光蛋”、“穷的叮当响”、“穷大方”。这一个“穷”说的是“极”,无穷无尽。八十年代“流油”,“跩”,“发脓了”,人人羡慕发财。九十年代以后的“排场”,心情和处境得到一致,生活称心如意。谚语、歇后语拥有丰富的历史人文、地理风物知识。如,“十月一,棉墩墩”、“七月半,枣红圈”;“枣弧解板——不几句(锯)”、“盐疙瘩打浆子——闲(咸)也不粘”。这套丛书,把一幅幅民间俚俗的画面展现在面前,那村里的“光棍”、“喷将篓”,那巧媳妇的“上鞋不使锥子”,那拜年的“外甥打灯笼”,还有那“赤肚子绌(扎)个武装带”的小孩……林林总总,历历在目。

方言,其实也可以视为一种非物质文化遗产,它承载着一个地域深厚的文化传统积淀。方言若消失了,其承载的很多文化也就消失了,像物种灭绝一样。就平顶山而言,如果没有了方言,我们的地方戏曲、民间说书,就成为无源之本,将难以延续存身;地域文化的丰富和魅力,必定会大打折扣。改革开放以来,随着经济的发展、义务教育的提高、普通话的普及和形形色色外来文化的冲击,说方言的人、说谚语的人和唱歌谣的人越来越少。平顶山本土语脉中的有些词语已濒临消失。如:“他们吵得不结局,也是胳膊肘往里扭”、“他家过得多煊”、“干活干的使哩慌”、“小孩子不许嚼人”,等等。其实,现在有的平顶山方言不光外地人听不懂,就是我们平顶山人也有不少听不懂的。我曾把“刺毛”、“簸箕”、“秫秫面”、“蛤蟆圪蚪”等说给小孩子听,他们都不知道是啥意思。这是很让人惋惜的事情。

关于方言,一说要保护;一说与推广普通话相违背,对交流制造障碍。笔者认为保护方言与推广普通话并行不悖。语言功用重在公私之分,公众场合应该大力推广普通话,这对增强文化凝聚力和民族向心力有着重要意义。而本土方言语脉是一种情感的维系,与我们的生活方式、过去的记忆有关,它能帮助我们的孩子去认识父辈的生活足迹,了解自己的家族与家乡的记忆,让人有根的感觉,对于凝聚社区的精气神有着不可替代的作用。现代化使生活节奏日益加快,语言也好,文化也罢,都受到很大的冲击,过去生活的韵味一点点散失了。人们都追求慢节奏,希望生活慢下来,能够从容不迫地回头看一看。春节晚会刘欢的一首《从前慢》,演绎出一种悠静恬然的慢节奏复古情怀,让人感心动情。平顶山的乡音俗语,就是从前小桥流水、慢声细语的生活写照。如果说热爱家乡还算是一种值得赞许的感情的话,那么如果乡音都死去,我们仿着贺知章的经历,“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,但是遭遇到的却是“儿童相见话不懂,胡乱应答何苦来”。那可真是悲剧呀!

保护方言,就是尊重地域文化,尊重外来族群,尊重民俗风情,尊重人类历史。保护方言,要做一些什么?我认为一个是文字的记录传承;一个是语音的表演再现。最要紧的是要让人们有说方言、听方言的机会和平台。我们在保护方言做了有效的努力,如平顶山微电影《E男E女》和《快乐病毒》。这套地域文化系列丛书在保护和传承方言上更是功不可没。作者耐得寂寞,守得清贫,坐得起冷板凳,辛勤耕耘,让渐行渐远的方言百年常青、让地域文化绽放新的容颜!每位读者游弋于字里行间,都可以从这里找到想要的东西,不仅知其然,更知其所以然。走过每一页文字的走廊,细嚼慢咽,学有所悟、学有所明、学有所获,并彼此走近、彼此熟悉,会让我们一阵窃喜、一阵惊喜,到后来会有一种惊奇——为老祖宗、老百姓创造的这种灿烂文化拍案叫绝、赞不绝口!

实际上,汉语之所以丰富,就是由各区域的方言汇聚融合构建起来的,若一方语言萎缩以至消失了,那么整个语言系统的表现力就会相应减弱。现在,虽然经济要求全球一体化,但文化还是民族的,而最能代表民族特色的要数汉语了。作为参与构建汉语语汇的平顶山方言,理当发扬光大。对老百姓而言,在合适的场合说方言,不仅不能禁止,还应鼓励。我希望,我们平顶山人对外说普通话,对内完全可以说方言,时时回望曾经走过的路,时时回味从前生活的韵味,好让乡音乡愁永远活在我们的口中。

下载附件:

上一篇:正阳县史志办到卫东区交流研讨

豫公网安备41017202000112号

豫公网安备41017202000112号